古き良きものが人を結ぶ、

町田のふたつの骨董市

更新日:2024.11.20

町田市には、長く親しまれてきたふたつの骨董市があります。ひとつは旧白洲邸武相荘で開かれる骨董市、もうひとつは町田天満宮の境内で開かれる骨董市です。これまで手に取ってきた人の数だけ物語を持つ品々と、会話がつなぐ人の輪。ふたつの骨董市をめぐりながら、それぞれの魅力をたどります。

白洲正子の暮らしを映す品々を

武相荘の一角に並べたのが始まり

茅葺き屋根の家として知られる旧白洲邸武相荘。敷地には竹林や小径があり、四季折々の風情に包まれています。かつて白洲次郎と正子が暮らしたこの家は、現在、記念館として一般に公開され、年に5~6回、敷地内で骨董市が開かれています。

「始まりは25年ほど前のことでした」

武相荘の館長・牧山圭男さんは、穏やかにそう語ります。

「ここには白洲次郎と正子という、ちょっと変わった夫婦が住んでいました。そんな2人の暮らしも、1998年に正子が亡くなり、家は空き家になりました。あとを継いだのは、2人の長女で私の家内、桂子です。家内は2歳の頃、都心からこの茅葺き屋根の家へ移り住み、楽しい幼少期を過ごしました。ですから、この家がなくなってしまうのは、どうしても寂しかったようです。懐かしい思い出の場所を、このままのかたちで残したい。そう考えたのです」

すると、しばらくして「それなら記念館にして公開してみたらどうですか」という声がかかりました。それが25年前のことです。

「当初は、家そのものを見ていただくことが目的でした。一方で、随筆家である正子は骨董の世界でも名の知れた人物で、日々の暮らしの中でその魅力を楽しんでいた人です。ここは美術館ではありませんが、正子の著書を販売する一角もありましたので、それなら正子が使っていた品を並べてみようと、実に素直な気持ちでショップを始めたのです」

やがてそのショップは、白洲正子が使っていたものが買える場所として評判が広がっていきます。実際に正子さんが使っていた品を並べると、「パッと売れてしまうほどだった」と、牧山さんは語ります。

正子さん好みの美学を受け継ぎ、

暮らしに寄り添う安くて実用的な品を集める

「とはいえ、正子が使っていた品物はそう多くはありません」

牧山さんは当時を振り返りながら、そう話します。

「そこで、彼女の好きだった品々を売ろうということになり、そうした品を仕入れては売るようになったんです。正子には正子好みの世界がありましたから、その世界を大切にしながら、彼女が愛したような品を選んで並べていたんですね」

そうした品々は、結果的に骨董になります。

「正子が好きで持っていたものは、古代ガラスのように紀元前のものもあれば、大正時代のガラスもありました。ただ、時代が古ければよいというわけでもなく、正子にとって大切だったのは、自分で買える価格であり、日々の暮らしの中で使える機能を持つこと。そうした普段使いの骨董品こそ、彼女のテーマのひとつだったのです」

彼女の哲学に通じる品を集めて販売する試みは、評判も上々でした。けれども牧山さんは、「仕入れの範囲や能力にはどうしても限界があった」と話します。

そんなとき、以前から面識のあった町田市在住の骨董商・桜木良三さんと交流する機会があり、「『それなら骨董市をやってみようか』という話になったのが、現在の武相荘の骨董市の始まりでした」と、牧山さん。今では全国各地から業者が出店しています。

「この市(いち)のいちばんの特色は、やはり白洲次郎と正子が暮らしていた住空間で開かれるということでしょう。きざに言えば、竹林を抜け、小径を上がってくるだけでも楽しいですしね」

牧山さんは静かにそう語ります。

「正子好みの品を中心に、意外にも安くて実用的な品を集めています。私たちは大きな美術品を扱うつもりはありません。彼女の生き方と方針をそのまま踏襲し、買いやすいものを一生懸命そろえて並べています。ですから、とても人気が高い。『今度はいつ開催するのですか?』と聞かれることも少なくありません」

月に一度の開催を目指して、

なるべくいいものを、安く

「骨董の魅力は、その品物が誰かが使ってきた歴史を背負っていることです。大事にされてきたからこそ残っている。その息吹といいますか、そういうものが品物に宿っているんです」

牧山さんは、骨董の魅力をそう語ります。その思いは、かつて正子さんが大切にしていた、ものとの付き合い方にも通じます。正子さんは、茶碗が割れたときに「残念ね」と言う人がいると、よくこう言ったそうです。

「しょうがないじゃないの、使った時間を楽しんだのでしょう?」

割れてしまったことを嘆くよりも、その時間を愛おしむ。そうした姿勢こそ、彼女が貫いてきた暮らしの美のあり方なのでしょう。そして、牧山さん自身もまた、正子さんの影響を受けた1人です。

「私も正子に毒されて、骨董が好きになりましてね。やはり古いものというのは、好きなものを自分で買って手に入れることが大事です。正子もそうでした。無理をしてでも欲しいものがあれば、ほかのものを手放してでも手に入れたことがあります。でも、だからといって破滅するような買い方ではない。自分が買える範囲の中で、いいもの、気に入ったものを選ぶ。それが極意です。だからギャンブラーとは違います」

失敗もまた、骨董を扱ううえでは避けられないもの。正子さんは、偽作騒動さえ穏やかに受け止めた人でした。

「昔、九州の作家が古伊万里風の壺を作りました。本人に悪意はなかったと思いますが、あまりによくできていたため、骨董商の間で『本物だ』と騒がれてしまったのです。その壺が正子の手元にもありました。やがてそれが現代作だとわかると、周囲では返金騒ぎになりました」

「けれども正子は、『あら、いいじゃないの。だまされた私が悪いのよ。それだけよくできたものだから、私は返さないわよ』と平然としていました。まさに度量というものでしょうね。正子らしいといえば正子らしいし、大人の行動だったと思います。だましはもちろん良くありませんが、それもまた、どこか人の遊び心のようなものかもしれません」

その壺は、今も武相荘に飾られています。高価な美術品ではなく、自分で買えて、日々の暮らしの中で使える品を選ぶ。そんな正子さんの哲学を大切にしながら、今も市(いち)は続けられています。

Information

武相荘の骨董市2025年12月14日(日)

開場/10:00 品物がなくなり次第終了(最終15:30頃)

入場/無料 ※骨董市開催日は、入場に必要な「庭園チケット(500円)」は無料、ミュージアムへ入館される場合は、別に「ミュージアム入館チケット(1000円)」が必要です。

始まりは35年前。

町田天満宮の境内に広がる

『がらくた骨董市』

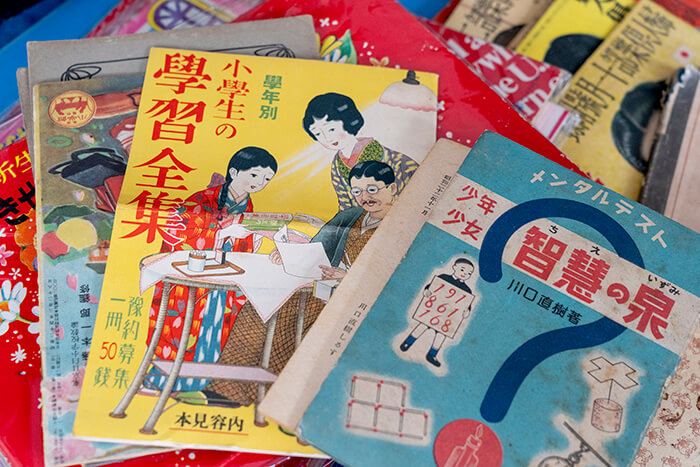

木々に囲まれた町田天満宮の境内にも、もうひとつの骨董市があります。凛とした空気と、どこかあたたかなざわめきが同居する空間。器や布、古道具の向こうには、品を手に取りながら笑い合う声、品定めをする真剣なまなざし、そして店主との何気ない会話。そんな人と人とのやりとりが息づいています。

このがらくた骨董市が始まったのは約35年前。代表の古久根淳子さんが語ります。

「立ち上げたのは亡くなった夫でした。もともと日野市の高幡不動で骨董市を開いていたのですが、仲間の1人が町田天満宮と縁をつないでくれて、『ここでもやってみよう』という話になったのが始まりです」

以来、毎月1日(11月と1月は開催日が変更)に開かれるこの骨董市。平日に開催するのは、女性が気軽に訪れやすいようにという思いからでした。そのため、創設期には着物屋が多く、関東でも有数の規模を誇る市(いち)に育っていきました。最盛期には130を超える店が並び、現在はその半分の規模ながら、境内には変わらぬ活気が満ちています。

「昔からの骨董屋さんに加えて、最近は若い出店者も増えました。昭和レトロや雑貨のお店が人気で、SNSで知って来てくださる方もたくさんいます。神社の境内という特別な雰囲気も相まって、北は北海道、南は沖縄、海外からのお客様までいらっしゃいます」

名前も使い方も

わからないものに惹かれる。

それは、人だけが持つ感覚

昔は夜明け前からお客様が集まり、業者が箱を開ける前に「全部ください」と丸ごと買ってしまう人もいたといいます。

「骨董市の魅力は、同じものが2度と並ばないこと。だから皆さん、宝探しのような気持ちで朝早くから来てくださるんです。行かないと損した気分になると言う常連さんもたくさんいらっしゃいます」

古久根さんは笑顔で、さらに言葉を続けます。

「今はAIがとても進んでいますけど、やっぱり最終的には人にしかできないことがあると思うんです。長年の経験で培われた感覚のようなものは、AIにはわからない。調べても出てこないようなことが多い世界ですし、見たことのないもの、名前も使い方もわからないものが山ほどあります」

「古いものほどそういう特性があり、それでもなぜか惹かれて手に取ってしまう。その理由のない惹かれ方こそ、人だけが持つ感覚なのだと思います。だからこそ、骨董の世界は、続いているのでしょうね」

確かに、古いものには数値化できない気配や手触りがあります。誰かの暮らしを経て、誰かの手に渡り、また新しい物語が始まる。そんな循環のなかに、人の温度が息づいているのでしょう。

「人って、懐かしいものを見ると和むんですね。癒されるんです。市(いち)は、人と人がつながる場所。顔を合わせて話して、手に取って。たったそれだけのことが、人を元気にしてくれます。骨董市に来る人の中には、買い物よりも会話を楽しみにしている人も少なくありません。お店の人と1日中喋って帰る人もいて、なかには『グループホームに行くより、ここに来たほうが元気が出る』と言ってくださる方もいるほどです」

懐かしい品に触れ、人と語らい、笑う。月に1度の天満宮の骨董市は、そんな出会いとぬくもりの時間を重ねています。

好きなものを通して、

人とつながる楽しさを次の世代にも

「最近は『自分も出店してみたい』という問い合わせが増えています」と古久根さん。

「古物商の許可証を持っている方であれば、基本的には出店可能です。もちろん法律や、がらくた骨董市のルールは守ってもらう必要がありますが、空きがあればいつでもご案内します」

「近年は、スーツケースに小さな雑貨を詰めて電車で来る『手持ち』出店も増えました。ブルーシートを広げるだけの簡素な店構えでも、通りがかった人とのやりとりが始まる。そんな自由さが、この市(いち)らしさをつくっています。女性の出店者も多く、『自分の好きなものを売れるのが楽しい』という方も目立ちます」

また、「家に古いものがあって処分したい」という相談も増えているのだそう。

「リサイクルショップでは値がつかないものでも、私たちはきちんと価値を見て判断します。自分が好きで持っていたものは、きっと欲しい人がいる。喜んでくれる人に渡せば、ものも幸せです」

古久根さんはそう言います。

「市(いち)って、どんな時代にも必要だと思っています。昔から人は、市(いち)でつながってきました。何より、人は人と話すことでしか心を通わせられない。市(いち)という場は、これからも変わらず続いていくのではないかと思います。ただ最近は、出店者の高齢化も進んでいて、少しずつ店の数が減ってきているのが現状です。だからこそ、若い方にもぜひ、この世界に関わってほしい。好きなものを通して人とつながる楽しさを、次の世代にも受け継いでいけたらと思います。そして、地元の皆さんにも、月に1度、このがらくた骨董市をのぞくのを楽しみにしてもらえたらうれしいですね」

パソコンやスマホの画面越しでは味わえないぬくもり。誰かと笑い合い、偶然出会った人と会話を交わす時間。町田天満宮のがらくた骨董市は、そんな人と人がつながる原点を、そっと思い出させてくれる場所です。

Information

毎月1日(1月と11月は開催日が変更)開場/7:00~15:00(品物がなくなり次第終了)、天候により予告なしで変更する場合があります